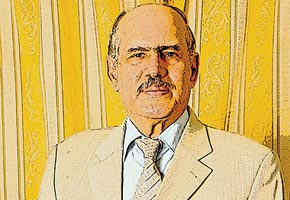

محمد جابر الأنصاري: الحرية.. لا أوهام لدي بشأنها لقد خرجت ولم تعد

حسن سلمان

بعد 30 سنة من البحث في أسباب تعثّر النهضة

منذ ثلاثة عقود ونصف، يحاول الكاتب والمفكر البحريني محمد جابر الأنصاري ان يوصّف أمراض الأمة طمعاً في إيجاد مخارج لأزماتها. وإن كانت له من ميزة أخرى، فهو انه لا ينظّر من مكتبه، بل هو منغمس في الحياة العملية من خلال عمله كمستشار لملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وتجربته كعميد لكلية الدراسات العليا في «جامعة الخليج» في البحرين، بحيث يعرف كيف تصبح الفكرة، نابضة وتمشي على الأرض، وما الذي يعوقها عندما تتعثر؟ وكيف؟ هنا حديث معه في دمشق يشرح فيه بعضاً من خلاصة تجربته.

> انطلق بداية من تساؤل تطرحه في مقدمة موقعك الشخصي وهو «لماذا نمتلك أسمى المبادئ ونعيش أسوأ الأوضاع»، كيف تجيب عن هذا السؤال بعد ثلاثة عقود من بحثك في بنية الواقع العربي؟

ـ هناك فجوة كبيرة، لا تزال قائمة، بين التطلعات والوقائع. ثمة «هرب إلى فوق» لدى مختلف التيارات الإيديولوجية واليوتوبية نحو أفق الأحلام والآمال وثمة استعجال كلامي وعاطفي من أجل تحقيقها. إنه هرب إلى فوق رُعباً من الواقع المعاش. لا توجد عندنا عصبيات ولا فئويات ولا تجزيئات اجتماعية ـ هكذا يؤكدون لفظاً! فنحن أمة واحدة. نعم … لكن لا بد أن ننظر في صيغة فعّالة تتعايش في ظلها تلك العصبيات والفئويات التي هي نتاج تاريخي قابل للذوبان وليس قدراً جينياً بطبيعة الحال، في ظل تنمية مستدامة لا يمكن أن تتأتّى إلا باستدامة الاستقرار لأمد طويل، وليس بشعارات فارغة تنكر الواقع والوقائع.

> من يتحمل مسؤولية الوضع القائم في العالم العربي، السلطة أم المثقفون أم الشعوب؟ وهل يُعتبر لجوء بعض الفنانين العرب إلى حلول فنية (أوبريت الحلم العربي ولاحقاً الضمير العربي) تعبيراً عن إفلاس الساسة وعلماء الاجتماع في ايجاد الحلول؟

ـ مسؤولية الوضع القائم جماعية، وعلينا أن نتوقف عن ترداد الاسطوانة المشروخة في لوم المثقفين وحدهم عن سوءات الوضع. يجلس المسؤول العربي على مقعده الوثير في جلسة أنس وربما كان معدوداً من المثقفين في ماضيه غير البعيد ـ فيقول بفلسفة «عميقة» إن المثقفين العرب لم يفعلوا كذا وكذا، وقصروا في كذا وكذا… الخ!! ما شاء الله… وماذا فعلت حضرتك؟ ثمة أوراق وتوصيات وأفكار لا يحصيها الحصر متراكمة عبر السنين في أدراج أصحاب القرار العربي، ومرفوعة إليهم من مثقفين. ماذا فعلوا بهـا؟

مسألة حيوية أخرى: الأفكار، وحدها، لا تجرّ عربة التاريخ. لا بد من قوى اجتماعية تستوعب هذه الأفكار وتتبناها، نلمح ذلك في حرص الإسلام منذ فجر الدعوة على تحضير العرب ونقلهم من الحالة الرعوية إلى الحالة الحضرية. وثمة فقه إسلامي غزير بهذا الشأن تم إغفاله، خاصة عندما تمكنت القوى الرعوية من إعادة سيطرتها على مراكز التحضّر العربي والإسلامي (راجع مؤلفات الكاتب بهذا الشأن وخاصة كتاب «التأزم السياسي عند العرب» ص93 ـ 140). صحيح أن القوى الرعوية تم إطلاقها في حركات الفتوح، لكن تحت قيادة حضرية وفي ظل مشروع حضري وحضاري وكان عمر بن الخطاب لا يولي أحداً من أهل الوبر على أهل المدر أي لا يولي رعاة على حضر. وعندما تغلبت القوى الرعوية ـ بدعم الخليفة المعتصم وتحت تأثير التخلي عن العرب ـ من السيطرة على عاصمة الخلافة والحضارة (بغداد) تغيرت الأرض غير الأرض، وبدأ انحلال الحضارة العربية الإسلامية على يد تلك القوى…

وفي عصرنا الحديث الموسوعيون التنويريون الفرنسيون أثرت أفكارهم في مصير فرنسا ودخلت تاريخها، لأن قوى الطبقة الوسطى، التي كانت مكتوية بالإقطاع والإرهاب الفكري الكنسي، تبنت أفكارهم التنويرية وحولتها إلى حركة تقدمية. وعلينا ألا نربط الثورة الفرنسية بيوم سقوط الباستيل وإخراج السجناء منه. الثورة الفرنسية عمرها عقود عديدة، بدأت قبل سقوط الباستيل واستمرت بعده طويلاً إلى أن هدأت، واكتشفت قانون التطور والإصلاح المتدرج والطبيعي وكيّفت نفسها معه.

أما لجوء الفنانين «المساكين» إلى أحلامهم الفنية أمام قسوة الواقع فهو جزء من التحليق إلى فوق!! وهي مسـألة مشروعة في الفن والشعر، لكنها قاتلة في السياسة!

وفيما يتعلق بعلم الاجتماع، بدأت النهضة العربية، وكان ذلك طبيعياً، كإحياء أدبي وإصلاح ديني، لكن من غير الطبيعي أن يبقى «علم الاجتماع» منفياً خارج الوعي العربي، بالمقابل احتلت محله «ثقافة الأندلس» كتذكار رومانسي جميل يداعب الوجدان، فضلاً عن كونها منطقة آمنة للحديث. وما زال مفكرونا ـ خاصة من يمثلون الفكر الديني ـ يصابون برعب عند الاقتراب من علم الاجتماع، لأنه في نظرهم، يمكن أن ينقل إلينا أفكـاراً «ماركسـية» و»علمانية» رغم ان ابن خلدون، قدم تأسيساً لعلم اجتماعي نابع من الخصوصية العربية وفي إطار إيمانه الديني الذي يحاول البعض حتى التشكيك فيه!

وأصدر عالم الاجتماع أحمد إبراهيم خضر كتاباً عنوانه: «علماء الاجتماع وموقفهم من الإسلام»، لندن 1993، حسم فيه الأمر بقوله: «إننا لسنا بحاجة إلى علم اجتماع، لا في شكله العام، ولا فيما يسمى اليوم علم الاجتماع الإسلامي، أو أسلمة وتأصيل علم الاجتماع. إن هذا الأخير في تصورنا ضرب من الترف، ونوع من العبث، الذي لا يضر ولا ينفع». رغم أن أي تشخيص علمي واجتماعي للواقع العربي في ماضٍ وحاضر، لا علاقة له بمثل هذه الأفكار.

ولا بد من الإشارة إلى مسؤولية الأحزاب الشيوعية العربية في خلق هذه الفجوة، بإصرارهم الخاطئ على أن الواقع العربي يخضع للتحليل الطبقي الماركسي. وما هو كذلك. وكان أول عالم اجتماع عربي يتصدى علمياً لهذا الزعم هو العراقي المرحوم علي الوردي في منتصف الستينات، وهو ما زال «منفياً» عن واجهة «أعلام» الثقافة العربية… هل سمع أحد بعلي الوردي؟!

> في ذات السياق، هل تؤيد مقولة بعض المفكرين بأن فشل المشاريع القومية العربية أدى إلى صعود الحركات الدينية الأصولية؟ وكيف تفسر تعرّض المفكرين المتنورين إلى هجوم شديد من قبل بعض المتشددين؟

-ليست موجة تديّن. فالتديّن حاضر دائماً في الضمير العربي والإنساني بعامة. لكنّها حالة هزيمة وتراجع يأمل الآملون أن يساعد الدين على إزالتها يوماً ما. أعتقد أن المسألة تعتمد على توازن القوة، والدين عامل معنوي مشجع له تأثيره بلا جدال، لكنه يحتاج إلى مراعاة سنن الله في خلقه.

عندما قرر النبي الكريم الاستفادة من الخبرة العسكرية في زمنه بحفر الخندق حول المدينة، هل كان المسلمون في حينه يشكون من قلة الإيمان؟ قالوا إن الجنود العرب دخلوا حرب أكتوبر 1973 بهتافات دينية، وهذا صحيح… لكن لماذا حدثت ثغرة الدفرسوار إذن؟!! الناحية المعنوية في الحروب مهمة جداً ـ كما يعترف قائد علماني كنابليون، لكن لا بد من دعمها بقوة مادية. وعندما يأمرنا القرآن الكريم (واعدوا لهم ما استطعتم من قوة) فالمقصد قوة مادية بيد المؤمنين. وبلا شك، فإن إخفاق المشروعات التحديثية السائدة أمام التحدي الإسرائيلي، أدى إلى صعود الحركات الدينية الأصولية. وهذا مُؤشر على أن النبض ما زال حياً في جسد الأمة، لكن ذلك قد يؤدي إلى إخفاق أكبر، إذا لم يرتبط الإحياء الديني بالتحديث.

أما تعرض بعض المفكرين أصحاب الرأي الحر لهجوم المتشددين، فذلك طبيعي لأن المتشددين يرون في أولئك حلفاء فكريين لخصومهم. وأمام الغزو المغولي والإفرنجي، اختفت المدارس العقلانية تماماً من الثقافة الإسلامية، وتم تكفير المعتزلة والمتصوفة والفلاسفة، وأصبح الشعار السائد «من تمنطق فقد تزندق» واستطاع المماليك صد الغزوين، ولكن بأي ثمن؟ وماذا دفع العرب من مصيرهم وتقدمهم، في ظل انتصار العناصر الآسيوية الأعجمية من مماليك وغيرهم؟ وما زالوا يدفعون الثمن إلى اليوم.

وتحملوا بعدها من الهزائم أمام القوى التي طوّرت نفسها بالنهضة والإصلاح والتحديث. وهي تجارب ما زال العرب في منأى عنها. وسيبقون كذلك، طالما بقوا تحت رحمة الفكر الحرفي المتشدد. وللأمانة فقد وجدّت في مضامين الخطاب الفكري المتجدد الذي صدر من مكة المكرمة عن المؤتمر الإسلامي العالمي الذي رعاه الملك عبد الله بن عبد العزيز ما يؤشر إلى بداية تحول مسؤول في فكرنا الإسلامي . واليوم لا ينقص العرب غلوّ في الدين، ولكن ينقصهم تحرّر في العقل وتدبّر في الفعل.

> ما هو نوع الخطاب الذي يمكن أن يقدمه المثقف العربي في ظل فقدانه لشرط الحرية وتعرّضه للضغط من قبل السلطات السياسية؟ وفي إطار تجربتك الطويلة في العمل كمستشار ثقافي لملك البحرين، ما طبيعة العلاقة التي تحكم المثقف بالسلطة؟

ـ الحرية؟!!… لا أوهام لديّ بشأنها. في الديمقراطيات الغربية التي تتحكم فيها قوى الإعلان الرأسمالي. وفي الدول الاشتراكية تحكمت فيها ايديولوجيا الدولة ودعاية الحزب الحاكم. أما في أنظمة الاستبداد الشرقي، فقد خرجت ولم تعد!واليوم يدفع الشارع تحت وطأة الهزائم بقوى التشدد الديني لتُمارس دكتاتورية تتلبّس الدين السمح للسيطرة على «المخالفين» و«المخالفات». علينا ألا ننسى أن الحزب الهتلري النازي وصل إلى السلطة عبر انتخابات ديمقراطية حرة، ثم انفرد بالسلطة وبأرواح الناس. وأول قبر حفره كان قبر الديمقراطية.

إزاء هذه المحاذير، لا بد من مواصلة الانفتاح السياسي الذي لا تراجع عنه، ولكن لا بد من ضوابط رادعة لأعداء الحرية المسؤولة. وإلا فإن العاملين من أجلها سيصبحون أول ضحاياها. كما حدث لقوى الانفتاح في ألمانيا حيال النازية، وفي روسيا حيال البلشفية.

> وبالنسبة لعملك الاستشاري مع جلالة الملك؟

ـ ثمة تنظير كثير بشأن علاقة المثقف بالسلطة: بعضه صحيح، والبعض الآخر غير دقيق. وأرى أنه لا بد من تقييم كل حالة على حدة.

هناك فارق نوعي شاسع بين أن تعمل ـ كمثقف ـ تحت سطوة دكتاتور غاشم أو في ظل إيديولوجية مُغلقة تمنع ما يخالفها من حقائق، أو مع ملك دسـتوري مُصلح، مُنفتح على شعبه، وعلى الحياة والعالم. ومن تجربتي الطويلة وجدت الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، إنساناً بمعنى الكلمة يسعى للحوار وللتكاتف من أجل البناء ويرأف بأفراد شعبه كافة بلا تمييز. وقد جمعه مع كثير من مثقفي البحرين وسياسييها ومناضليها فكره الإصلاحي الذي جاء نتيجة ثقافة عميقة وإطلاع واسع على تجارب الأمم والذي انعكس في واقع البحرين قبل أحداث 11 سبتمبر، ولم يتأثر بأية ضغوط خارجية، بل استبقها منفرداً في حينه قبل أن يصبح التوجه الإصلاحي هو المنشود في المنطقة العربية.

وعوداً إلى مسألة «الحرية» اكتشفت عبر سنوات من الكتابة أن التعبير في مثل ظروفنا العربية يتطلب أسلوباً حذراً، يتوجه إلى القارئ الذكي اللبيب الذي من «الإشارة يفهم». وفي تقديري أن الكاتب مثل سائق الشاحنة الضخمة عليه أن يدخل في أزقة الحي الضيقة ليوصل ما لديه دون أن يهدم جداراً أو يقتل فرخة أو يدوس على رجل الناطور! هكذا صار «أسلوبي» الذي قال عنه د. غازي القصيبي ـ وهو من تعرف ذوقاً وفهماً – انه يذكره بالهـواء «المُعقّم» في غرف العمليات الجراحية! نعم انه «معقّم» واعترف أن د. غازي قد ضبطني بالجرم «غير المشهود»!

> ما سمات النهضة العربية الجديدة التي يُبشر بها البعض وأنت منهم؟ وإلى أي مدى سيساهم المثقفون العرب في قيادتها؟

ـ النهضة العربية الجديدة، تعني مواصلة النهضة الأولى، بعد الاستفادة من أخطائها وأرى أن نهضتنا الأولى «مفترى عليها». والنهضة الجديدة، أو المتجددة، يجب أن تتجه إلى غالبية العرب في أريافهم، قبل مدنهم، وألا تبقى «جزراً نهضوية» منعزلة في بعض العواصـم ولدى بعض النخب وعليها أن تتفادى الخطأ المصيري الذي وقع فيه بعض دعاتها ومفكريها بإغفال «جوهر» الإسلام. وأشدد على «الجوهر» لا الشكل وأؤمن أن القرآن الكريم وجه المسلمين إلى طبيعة هذا الجوهر كي لا يقعوا في الشكليات المتجمدة المعيقة لحركة التطور. وإيضاح الجوهر الإسلامي يحتاج إلى إيضاح طويل ليس مكانه هذه العجالة.

ثم إن هذه النهضة يجب أن تلتفت أساساً إلى تأصيل التفكير الموضوعي النقدي لدى الناشئة العربية، بما يؤدي إلى نشر الوعي المعرفي الذي يسعى إلى عرض المعطيات لكل مسألة قبل اتخاذ موقف منها، بما يؤدي إلى التحرر من سطوة الفكر الرغائبي أو التفكير بالأمنيات، فالاندفاع وراء هذا النوع من التفكير كان الأساس في مصائب العرب.

صحيح أن (الشعر ديوان العرب) لكن (النثر هو لغة العصر)! وعلينا إبقاء الشعر في مجاله الطبيعي لأن التعامل مع واقع العالم شعراً ـ أي عاطفةً وحماسةً فحسب ـ هو أقرب طريق إلى الهاوية! هذا يعني أن تلتفت ثقافتنا المعاصرة إلى ما في جديد العصر من نثر عقلي وما في تراثها القديم من فكر نثري يجهله إلى اليوم أغلب العرب!

أهدر المثقفون العرب، منذ نصف قرن، طاقاتهم في طلب تجديد موهوم فيما عرف بالكتابة الجديدة. وأرى أنها كتابة هجينه ومن علامات السقوط العربي، ولا بد من التساؤل عن «دوافع» ظهورها! وأية نهضة ثقافية عربية جديدة يجب أن تُحرر نفسها من إسارها، وتخاطب الناس بـ «النص المفهوم» لا «النص المقفل». غير أن الصورة ليست قاتمة تماماً، فثمة كتابات تشقّ طريقها إلى استكشاف الواقع والعالم. وأعتقد أن هذه نقطة الانطلاق في النهوض الثقافي العربي الجديد.

الشرق الأوسط