ثلاثون الثورة الإيرانية: تولية الشعب ام ولاية الفقيه؟

صبحي حديدي

في العدد المرقم 206، لشهر آذار (مارس) 1979، كانت صحيفة ‘نضال الشعب’، النشرة السرية الناطقة بلسان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري ـ المكتب السياسي (كما كان يُلقّب، قبل أن يتغير اسمه إلى ‘حزب الشعب الديمقراطي’، بقرار من المؤتمر السادس، ربيع 2005) قد صدرت وعلى صفحتها الأولى ثلاث موادّ خاصة بانتصار الثورة الإيرانية، ذات نبرة احتفائية عالية. هنا عناوينها: ‘وجاءت القارعة’، ‘الثورة الإيرانية المنتصرة تضع إيران على درب الحرية والديمقراطية والتقدم’، و’أصداء أولى للثورة الإيرانية’.

وفي إطار خاصّ، كان حزب رياض الترك، كما اشتُهر في لقب آخر، يتابع نهج تطوير خطّه السياسي والفكري المستقلّ عن مدرسة خالد بكداش التقليدية الستالينية، الأمر الذي انطوى أيضاً على تبديل دراماتيكي في معجم الحزب ومفرداته (بدليل عنوان المقال الأوّل الذي يحيل إلى الآية القرآنية، وهو أمر لم يكن مالوفاً في أدبيات الأحزاب الشيوعية العربية). كذلك كانت الموادّ تغمز من قناة نظام الإستبداد الذي يقوده حافظ أسد، دون أن تسمّيه في الواقع: ‘الوضع الإيراني مرتب، لا مجال لاختراقه. ومع ذلك تبيّن أنّ هذا البنيان العظيم ضعيف الأساس. لقد تهاوى حجراً إثر حجر، فيا للثورة المظفرة! لقد تفجرت إرادة الملايين من الناس مرّة واحدة ضدّ الظلم والظلام. ملك الملوك أصبح لاجئاً عند أحد الملوك العرب الضالين، ذلك أنّ شبه الشيء منجذب إليه. ينسى الطغاة دائماً وأبداً درس التاريخ البسيط المكرر: العدل أساس الملك’…

أمّا في الإطار العامّ فقد كان الحزب يتحمّس لحدث تاريخي كبير وفاصل، بحقّ، اعتبره مبشّراً بأنّ الكثير من أوضاع المنطقة قد ‘فات أوانها، وأصبحت مخالفة للزمن، ومعادية لسير التاريخ’؛ كما رأى فيه تذكرة بالثورة الفرنسية 1798، وبثورتَيْ شباط (فبراير) وتشرين الأوّل (أكتوبر) 1917 في روسيا. ولم يكن الحزب يسير عكس المزاج الشعبي العريض، في سورية والعالم العربي والإسلامي، ودول ‘العالم الثالث’، من جهة؛ كما كان، من جهة ثانية، يبدي ردّ الفعل الطبيعي الذي تبنّته الغالبية الساحقة من القوى الديمقراطية والوطنية الساعية إلى التحرّر من ربقة أنظمة الإستبداد، والمناهضة للإمبريالية الأمريكية في آن.

ذلك لأنّ الآمال التي عُلّقت، آنذاك، على الثورة الإيرانية كانت كبيرة، وربما أكبر بكثير ممّا وعدت به الثورة، أو كان في مقدورها إنجازه، سواء على الصعيد الإيراني الداخلي، أم على مستوى إقليمي ودولي. لقد جرى، في مثال أوّل، الإفراط في تثمين ‘مدرسة الخميني’ السياسية والفكرية، وامتداح امتناعها عن طرح برنامج يقوم على أساس ديني لصالح ما سُمّي بـ’بديل اجتماعي وقومي، في إطار ديني ثوري’، يسند إلى رجال الدين أدواراً اجتماعية وسياسية وإيديولوجية عابرة للطبقات والأديان والعقائد. كما وقعت مبالغة مماثلة في تقييم مدى قدرة هذا البديل على الحلول محلّ الأحزاب السياسية، وبالتالي احتكار السياسة عملياً وتجميد المعارضة أو تدجينها، واعتبار الشعب جيشاً ثانياً موضوعاً بالضرورة في خدمة جيش الثورة الإسلامية.

واليوم، في الذكرى الثلاثين لانتصار الثورة الإيرانية، ثمة مصلحة سياسية وفكرية وتاريخية في التوقف ملياً عند مبدأ ولاية الفقيه، ذلك العمود الجبار الأكبر في صرح المدرسة الخمينية، الذي غاب تماماً عن أنظار مراقبي الثورة والمتحمسين لها، ليس بسبب النظر الحسير على الأرجح، بل لأنّ المبدأ ذاته كان خافياً، عالي التمويه، أو متخفياً. وليس غير مشروع للمرء أن يقول اليوم، كما في الماضي وعلى امتداد العقود الثلاثة من عمر الثورة، أنّ الأمل لن يكون كبيراً في السير خطوات أبعد على طريق الذي وُعدت به إيران في مثل هذه الأيام من سنة 1979، وتحقيق انفراج داخلي إيراني، سياسي واجتماعي واقتصادي وثقافي، ما لم يقف الإيرانيون موقف المراجعة الراديكالية الشاملة لهذا المبدأ بالذات، وتصحيح علاقته بالحياة والحقّ والحقوق.

وهذا، في نهاية المطاف، مبدأ في ‘الحكم الإسلامي’ صاغه الإمام الخميني على عجل سنة 1971، حين كان منفياً في مدينة النجف العراقية، وخضع منذ البدء لأخذ وردّ، واختلف فيه وحوله عدد كبير من فقهاء الشيعة. الثابت، مع ذلك، أنّ مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي هو، اليوم كما في الأمس، أشدّ المدافعين عن مبدأ ولاية الفقيه، وأبرز المتمسكين بالنصّ على المبدأ في الدستور، بل وتشديد وتوسيع صلاحيات الوليّ الفقيه المنصوص عنها حالياً، لأسباب جلية لا تخصّ الفقه بقدر ما تُبقي على ميزان القوّة في صفّ السلطة الدينية، على حساب السلطات المدنية.

فكيف يمكن الحديث عن صلاحيات ملموسة لهذه السلطات، وعلى رأسها موقع رئاسة الجمهورية، إذا كان في يد الوليّ الفقيه تسمية أعضاء مجلس المرشدين، ومجلس القضاء الأعلى، ورئاسة القيادة العليا للقوات المسلحة (وضمن هذه الصلاحية ما يلي: تعيين أو عزل رئيس الأركان، وقائد الحرس الثوري، وأعضاء مجلس الدفاع الأعلى، وقادة صنوف الأسلحة)، وإعلان الحرب والسلام والتعبئة، وإقرار أسماء المرشحين للإنتخابات الرئاسية، وتوقيع مرسوم تسمية رئيس الجمهورية بعد الإنتخابات، وإدانة وعزل الرئيس بموجب أسباب تتعلق بالمصلحة الوطنية، وإصدار مختلف أنواع العفو؟

بل لقد حدث مراراً أن بعض الفقهاء، أو رجال الحكم المسخّرين في خدمة سلطات الوليّ الفقيه، ذهبوا أبعد مما ينبغي في تفسير المبدأ، كما حدث حين اعتبر آية الله أحمد أزاري ـ قمّي، وهو واحد من كبار شارحي فكر الخميني، أنّ بين صلاحيات الوليّ الفقيه إصدار ‘منع مؤقت’ لأداء فرائض دينية مثل الصلاة أو الحج أو الصوم’، وفي وسعه أن يأمر بهدم بيت المسلم، أو أن يأمره بتطليق زوجته. وكتب يقول، بالحرف: ‘ليس لدى الولي الفقيه أية مسؤولية أخرى غير إقامة نظام الحكم الإسلامي، حتى لو اضطره ذلك إلى أمر الناس بالتوقف مؤقتاً عن الصلاة والصيام والحج، أو حتى الإيمان بالتوحيد’!

وممّا يبعث على الأمل أنّ آزاري ـ قمّي تراجع عن كثير من هذه المواقف المتشددة خلال رئاسة محمد خاتمي الثانية، بل بلغ به الأمر درجة الشكوى ـ في رسالة مفتوحة إلى خاتمي، من 34 صفحة، تمّ تداولها على نطاق واسع ـ من أنّ الأجهزة الأمنية المرتبطة مباشرة بمكتب خامنئي أخذت تضيّق الخناق عليه، بعد تنكيلها بالشخصية البارزة المعارضة آية الله منتظري، وإقدامها على اعتقال أبناء آية الله محمد شيرازي بسبب معارضته العلنية لمبدأ ولاية الفقيه. وانطوت الراسلة على هذه المناشدة، بعد تذكير الرئيس أنّ 23 مليون إيرانية وإيراني صوّتوا له: ‘بهذا التصويت وضع شعبنا الشجاع قيادتنا الراهنة بأسرها تحت المساءلة، وأنا فخور بهذا. ولكن حذار، سيدي الرئيس، من أن تكون آخر رؤساء الجمهورية الإسلامية، لأنّ هذا قد يكون مصيرك إذا لم تتحرّك الآن من أجل الوقف الفوري للمظالم التي تلحق بالناس تحت اسم الإسلام’.

هل كان الرجل ينفخ في قربة فارغة، حين دعا خاتمي إلى استخدام واحدة من الصلاحيات القليلة التي في حوزته، والدعوة إلى استفتاء شعبي حول مبدأ ولاية الفقيه، رغم أنّ الأخير كرّر مراراً إيمانه بالمبدأ وامتدح فضائله؟ ليس تماماً في الواقع، لأنّ الكثير من الزخم أخذ يكتنف مظاهر النقد للمبدأ، المبطنة تارة وشبه العلنية طوراً، على مستويات متعددة تبدأ من بعض آيات الله ذوي الميول الإصلاحية، ولا تنتهي عند صحف وجمعيات ومنتديات مستنيرة أو ليبرالية. ولعلّ ترشيح خاتمي نفسه لانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة، وبالتالي عدم تحقق خشية آزاري ـ قمّي في أن يكون خاتمي آخر رؤساء الجمهورية الإسلامية، تفتح بوّابة المستقبل الإيراني القريب على احتمالات مختلفة، وينبغي لها في الآن ذاته أن لا تخلق المزيد من الآمال الكاذبة.

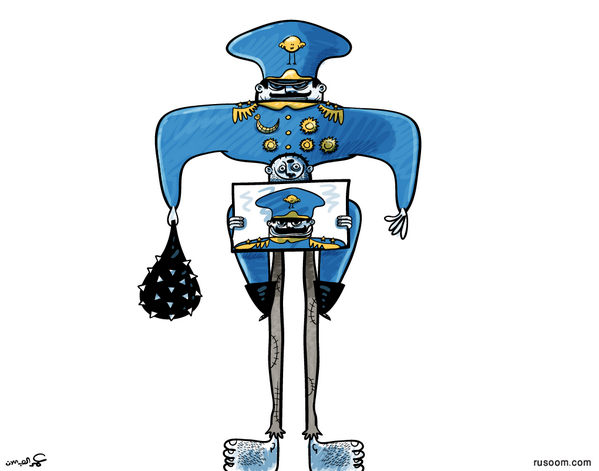

ومن النافع أن ترسخ في البال تلك الحقيقة التي تقول إنّ معارك الإنتخابات الرئاسية في إيران إنما تدور بين الإصلاحيين في وجه المحافظين، وبين التنمية السياسية ضدّ الجمود المؤسساتي، وبين ديمقراطية تسعى إلى تولية الشعب وأخرى تتشبث بولاية الفقيه. ذلك، في عبارة أخرى، يعني أنّ المعركة لا تدور حول مسائل الإنفتاح على الغرب، وصواب أو خطل سياسة إغلاق جميع البوّابات في وجه ‘الشيطان الأكبر’، ومواصلة الكفاح ضدّ الإمبريالية العالمية أو ‘الإستكبار الدولي’، والإصرار على البرنامج النووي، ومحو الدولة العبرية من الخريطة… إنها، في الجوهر، ما تزال تدور حول حاضر ومستقبل إيران، وحول مسائل داخلية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.

والعودة إلى تجربة الإنتخابات الرئاسية الأولى، وإلى مآلاتها الراهنة تحديداً، تمدّ أصحاب هذا الرأي بالكثير من أسباب التثبّت والترجيح. ففي عام 1997 انتخب الإيرانيون رئيسهم الجديد محمد خاتمي بأغلبية ساحقة (بل وفاضحة، بالنسبة إلى خصمه علي أكبر ناطق نوري)؛ واختار خاتمي تشكيلة وزارية هي الأكثر تعددية (والأكثر ‘إعتدالاً’ كما قرأنا في التقديرات الغربية) منذ أن وطأ الإمام الخميني أرض مطار طهران عائداً من منافيه الطوال؛ وصوّت البرلمان الإيراني على منح الثقة لهذه الحكومة (ليس دون صعوبات ومقاومة ودسائس).

إزاء هذه التطورات كتب ريشارد مورفي، مساعد وزير الخارجية الأمريكي أيام السنوات الحافلة 1983 ـ 1989، مقالة مطوّلة في صحيفة ‘واشنطن بوست’، كشف فيها النقاب عن حقيقة أنّ الإدارة بوغتت بانتخاب خاتمي، وكانت تنتظر انتخاب خصمه ‘المتشدد’ نوري، لأنّ فوز الأخير هو الذي يثبّت الأسطورة، ويندرج بسهولة في المخطط التحليلي القياسي المعتمد في واشنطن منذ عقود. الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون كان، في حينه، قد نطق بما سيستعيده اليوم الرئيس الحالي باراك أوباما: ‘لم أكن في أيّ يوم سعيداً بهذه الحالة من الإغتراب بين شعب الولايات المتحدة وشعب إيران، هذا الشعب العظيم’. ولا ريب في أنّ أوباما أعطى قيمة مضافة إلى تعبير ‘الشعب العظيم’، متذكراً أنّ سياسات سلفه جورج بوش، في الغزو والغطرسة وتغطية الهمجية الإسرائيلية وشنّ الحروب الصليبية المعاصرة، جعلت من إيران قوّة إقليمية كبرى لم يعد من الممكن ضبط طموحاتها الإمبراطورية بوسيلة أخرى غير مساومتها، أو شنّ الحرب عليها!

وفي محصّلة الثلاثين من عمر الثورة الإيرانية، بات من الصعب العثور على مادّة من طينة المقال الذي نشرته ‘نضال الشعب’ قبل ثلاثة عقود، ليس في غالبية الأدبيات اليسارية أو التقدمية او العلمانية فحسب، بل كذلك في كثير من الأوساط التي واصلت الحماس للجمهورية الإيرانية، وبرّرت خنق الحريات وإغلاق الصحف واضطهاد المعارضين، بمَن فيهم بعض كبار آيات الله. وليس بلا دلالة مذهلة أنّ هذه الثلاثين تُفتتح بقرار خاتمي الترشيح للمرّة الثالثة، وتعرّضه بعد ساعات إلى محاولة اعتداء على حياته، بوصفه… ‘ممثّل حكومة أمريكية’!

‘ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

خاص – صفحات سورية –